Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.

Menü

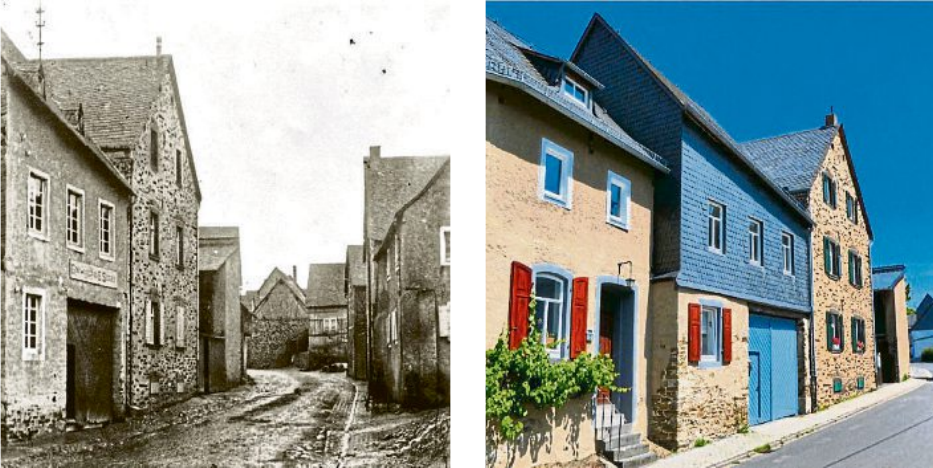

Im Jahr 1121 taucht in einem Tauschvertrag des Dechanten des Kollegialstiftes St. Castor in Karden der Ortsname Cheledin auf. Inzwischen ist man sich einig, dass dies die erste Erwähnung des Ortsnamens Keldung ist.

Aus dem Jahr 1148 ist eine Erwähnung im Klosterbuch aus Laach, das seine und die Ansprüche des Pfalzgrafen auf dem Maifeld gegenüber dem Erzstift Trier geltend machen wollte. Auf Dauer war diese Strategie nicht erfolgreich, denn Trier setzte sich auf dem Maifeld durch.

Friedrich von Ulmen erhielt im Jahr 1347 Einkünfte aus den erzbischöflichen Höfen „Keldung“ und „Monster“, das Eifler Adelsgeschlecht war dem Erzstift und dem Stift Münstermaifeld eng verbunden.

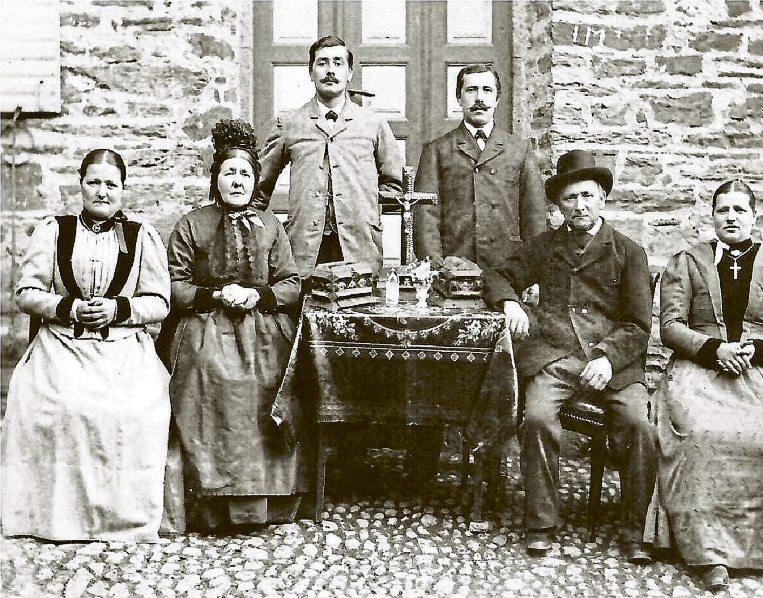

1718 nennt das kurtrierische Landmaß bereits 15 Familienvorstände, die Vieh und landwirtschaftliche Fläche registriert haben. Man geht davon aus, dass zu dieser Zeit etwa 100 Personen in Keldung wohnten, die unterschiedlich viel Besitz hatten. Neben den Einwohnern vor Ort gab es aber noch eine ganze Reihe anderer Grundbesitzer, die den größten Teil der landwirtschaftlichen Flächen unter sich aufteilten. Darunter der Herr von Wiltberg, die Churfürstliche Durchlaucht und die Custorey Münster.

Zwischen 1792 und 1812 besetzte Frankreich das Rheinland - und Keldung fand sich im Département Rhin et Moselle wieder. Die französische Sprache zog in die Amtsstuben ein und Kaiser Napoleon verlangte, dass Kinder ab dem siebten Lebensjahr Französisch lernen mussten. Bis heute sind viele Worte aus dem Französischen im täglichen Sprachgebrauch der Menschen in der Region erhalten geblieben.

Keldung war ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf und die Handwerker vor Ort richteten ihr Angebot an den Bedürfnissen der Bewohner aus. So gab es neben einem Schmied und Stellmacher auch einen Wagenbauer, eine Schneiderwerkstatt und einen Schuhmacher.

Lange vor dem Wasser kam der Strom nach Keldung, nach 3 Jahren Bauzeit waren die nötigen elektrischen Leitungen verlegt, um die fünf Straßenlampen zu betreiben, die es zu Beginn im Ort gab. Nach und nach schafften sich die Bewohner elektrisches Licht an, vorwiegend aber, weil durch den Krieg die Versorgung mit Petroleum nicht mehr sicher war.

Als im Jahr 1916 die Bahnlinie Polch- Münstermaifeld eröffnet wurde, an der Keldung mit 16000 Mark beteiligt war, änderte sich insbesondere für die Landwirte viel. Ihre Waren wurden nun nicht mehr über Hatzenport abtransportiert, sondern fanden ihren Weg in die Welt über Münstermaifeld oder Naunheim.

Von den damals 190 Einwohnern wurden im ersten Weltkrieg 49 Männer eingezogen, eine enorme Zahl. Nur Kinder, Alte und Kranke blieben bei den Frauen zurück. Von den Männern Keldungs überlebten 45 und 189 erhielten das Eiserne Kreuz. Die Kinder ersetzten in den Kriegsjahren die Arbeitskraft der Männer auf den Feldern, sogar die Schulzeit richtete sich nach den Bedürfnissen und beurlaubte die Oberklasse zwischen Ostern und Pfingsten. Dass viele Pferde ebenfalls für den Krieg eingezogen worden waren, vereinfachte die Arbeit nicht gerade, aber die Keldunger lernten, sich gegenseitig zu helfen und das Leben zu meistern. Die Ernte im Jahr 1915 war denn dann auch so gut, dass die Brotration von 3,5 Pfund auf 4 Pfund erhöht werden konnte.

Auch Kartoffeln und Obst, Milch und Eier gab es in diesem Jahr reichlich, sodass niemand hungern musste. Das änderte sich im Jahr 1916, als alle landwirschaftlichen Produkte der staatlichen Kontrolle unterstellt wurden. Wer mehr als drei Kühe besaß, musste jeden Donnerstag zwei und mehr Pfund Butter nach Münstermaifeld liefern. Keldung liederte insgesamt 25-35 Pfund jede Woche. Die Kontrolle des Verkaufs war streng, das Gros der Waren ging an die Militärverwaltung. Bei Kontrollen fand die Polizei regelmäßig Schmuggelware. Die Rationalisierung nahm ihren Anfang. Mit unter anderem 18 Pfund Getreide und 600 Gramm Zucker im Monat und 175 Gramm Fleisch in der Woche mussten die Menschen auskommen.

Im November 1918 fand der Krieg mit dem Waffenstillstandsabkommen ein Ende. Die amerikanische Division besetzte den Kreis und quartierte drei Wochen lang Soldaten in der Lehrerdienstwohnung ein.

Der erste Gemeinderat nach dem Krieg wurde im Jahr 1919 gewählt. Das Jahr 1920 bleibt in Erinnerung, weil in diesem Jahr die Burg Eltz brannte und die Bewohner von Keldung zur Rettung von Kunstgegenständen, Gemälden, Rüstungen, Decken und Gobelins eilten.

Auch die Bibliothek konnte gerettet werden.

Gleichzeitig verlor die Deutsche Mark stetig an Wert. Deutsches Papiergeld wurde im Ausland nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert. Auch im Inland wurde das Einkaufen zum Abenteuer, denn im Portemonnaie hatte man Billionen Mark.

Die Zeit des zweiten Weltkriegs war auch für Keldung einschneidend. Eine Munitionskolonne einer tiroler Gebirgsdivision wurde einquartiert und nach deren Abzug eine bespannte Artillerieeinheit. Die Schule wurde dafür genutzt, sodass die Kinder in dieser Zeit nach Wierschem zur Schule gehen mussten.

Auch in Keldung gab es Kriegsgefangene, sie wurden zur Arbeit bei den Landwirten eingeteilt. Im harten Winter der Jahre 1941/1942 lag der Schnee teilweise über anderthalb Meter hoch und es wurden Temperaturen von Minus 25 Grad gemessen. Der Schulunterricht fiel in diesem Winter vom 17. bis zum 31. Januar ganz aus. Auch vom 23. Februar bis 8. März blieben die Volksschulen geschlossen, da aufgrund des Krieges nicht ausreichend Brennmaterial vorhanden war, um die Schulräume zu heizen. Während die Kinder zu Hause bleiben konnten, waren die Lehrer verpflichtet, Altmaterial zu sammeln und Schweine zu zählen.

Die Kirchenglocken des Ortes wurden im Jahr 1942 konfisziert und der Rüstungsindustrie übergeben. Keldung hatte 17 Kriegsopfer zu beklagen, bevor es im März 1945 von amerikanischen Truppen besetzt wurde. Im September wurden die Amerikaner von französischen Truppen abgelöst, die Schulen öffneten am 1. Oktober wieder.

Die Zeit nach dem Krieg war auch in Keldung nicht einfach, wobei die Landwirtschaft als Einnahmequelle den Einwohnern durchaus Vorteile brachte.

Auch wenn die Landwirte mit dem Handel ihrer Waren mehr Geld verdienten als zuvor, mit diesem Geld lies sich nicht wirklich etwas kaufen. Viel eher tauschte man das, was man hatte, gegen andere Gegenstände und Waren, die sich weiter gegen das Gewünschte eintauschen liessen.

Nach der Währungsreform beruhigte sich der Schwarzhandel und auch der Tauschhandel wieder. Die Bundesbahn schloss im Jahr 1950 Keldung an ihr ÖPNV Netz an und installierte die Buslinine Keldung - Mayen und Keldung - Koblenz.

Hinzu kam im Jahr 1951 die erste Poststelle des Ortes, der bis dahin von Wierschem mitversorgt worden war. Das Dorfleben entwickelte sich, zwei Lebensmittelläden versorgten die Bewohnerinnen und Bewohner mit allem, was zum täglichen Bedarf gehörte und zunächst zwei, später drei Gaststätten boten sich zur Unterhaltung und Treffpunkt für die Freizeit an. Nachrichten und Neuigkeiten tauschte man entweder beim Brunnen, oder beim Backhaus aus.

Im Jahr 1955 wurde Keldung an die Wasserleitung von Münstermaifeld angeschlossen, das Tragen von Kannen und Eimern vom Brunnen nach Hause hatte ein Ende.

Im Jahr 1963 erhielt die Gemeinde Keldung ihr eigenes Gemeindewappen, silberne und rote Rauten unter einem silbernen Schildhaupt.

Seit 1967 läuft durch das Dorf eine Abwasserleitung.

1970 markiert das Ende der Volksschule in Keldung, der Ort wurde dem neuen Schulverband Münstermaifeld angegliedert. Die Gleichberechtigung im Schützenverein begann im Jahr 1978, als Frauen und Mädchen als Mitglieder im Verein erlaubt wurden.

Der Verein „Dorfgemeinschaft Keldung besteht seit dem Jahr 1981. Seit dem Jahr 1993 ist die Gemeinde im Besitz einer Gemeindehalle, die zum ehemaligen Gehöft der Familie Becker gehörte.

1996 brach im Mai ein Unwetter über das Maifeld herein und richtete auch in Keldung Schäden an. Der westliche Ortsrand war besonders betroffen.

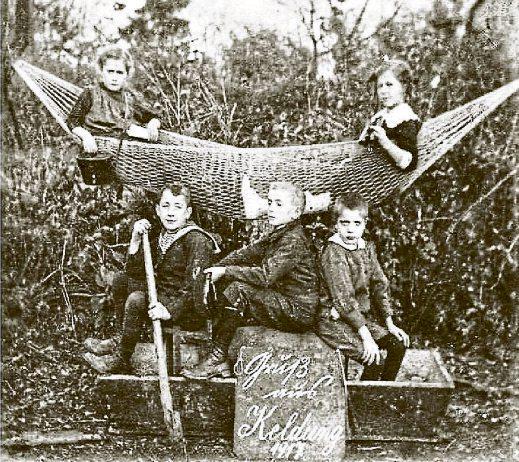

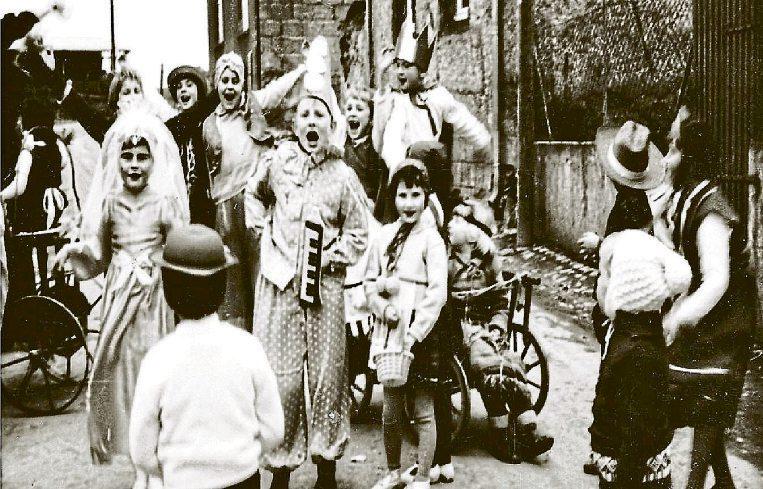

Die Keldunger sind stolz auf ihre Geschichte und präsentieren gerne die Erfolge ihrer Dorfgemeinschaft. Beim 725 Jahr- Jubiläum im Jahr 2002 der Stadt Münstermaifeld war Keldung mit einer Fußgruppe und einem Festwagen dabei, ebenso bei Rheinland-Pfalz Tag 2003 in Koblenz, wo Keldung mit einer Fußtruppe und 3 Festwagen am Umzug teilnahm.

Der Dorfmittelpunkt war im neuen Jahrtausend in die Jahre gekommen, also beschloss man den Platz, der bei den Einwohnern den Namen „Kegelbahn“ trägt, weil hier einmal eine Freiluft-Kegelbahn bestand, zu erneuern. Das Land beteiligte sich mit 35000 Euro an der Sanierung. Im Jahr 2010 konnte der neue Dorfplatz eingeweiht werden. Dank der Unterstützung des örtlichen REWE Marktes und der Dorfgemeinschaft konnte das nächste große projekt, die Neugestaltung des Kinderspielplatzes im Jahr 2011 angegangen werden. Hier halfen jede Menge Freiwillige bei der Umsetzung mit.

Auch die Wege auf dem Friedhof konnten dank der Hilfe von Freiwilligen aus dem Dorf im Jahr 2013 und 2014 durchgeführt werden. Wie gut die Dorfgemeinschaft funktioniert erkennt man, wenn die Not groß ist. In den Jahren 2015 bis 2017 trafen insgesamt 30 Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in Afghanistan und Syrien in Keldung ein. Die Einwohner halfen, die Geflüchteten unterzubringen und zu betreuen.

Als im Jahr 2020 die Vorbereitungen für die 900-Jahr-Feier begannen, konnte noch niemand so genau vorausahnen, was dieses Corona, von dem die Rede war, eigentlich anrichten würde. Leider änderte sich das schnell, denn das Dorfleben wurde durch die Pandemie stark eingeschränkt. Nichts desto trotz liessen sich die Keldunger nicht unterkriegen, jeden Abend läuteten die Kirchenglocken und ermunterten die Bewohner zum Durchhalten, das Kleppern an Karfreitag übernahmen die Bewohner vor ihren Haustüren kurzerhand selbst.

Und nun, ein Jahr nach dem „eigentlichen“ 900sten Geburtstag der Gemeinde Keldung wird gefeiert. Mit etwas Verspätung, aber mit viel Freude!

1 Ei 10 - Reichsmark

1 Zentner Kartoffeln - 150 Reichsmark

1 Zentner Weizen - 500 Reichsmark

1 Pfund Butter - 150 Reichsmark

1 amerikanische Zigarette - 6 Reichsmark

1 Paar Damenstrümpfe - 300 Reichsmark

1 Paar Schuhe - 600-800 Reichsmark

1 Anzug - 3000- 4000 Reichsmark

1 Pferd - 20000 Reichsmark

Monatslohn 1946 - etwa 163 Reichsmark