Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.

Menü

Schon im Jahr 1717 erließ die preussische Regierung eine allgemeine Schulpflicht- das Rheinland, das ab dem Jahr 1815 zum preussischen Staat gehörte, hatte sich anzupassen, allerdings stand es um die Schulbildung anfang des 19. Jahrhunderts wahrlich nicht gut. Die große Bevölkerungszunahme forderte mehr Nahrungsmittel, also waren die Landwirte gefordert. Keldung als landwirtschaftlich geprägte Gemeinde war Teil der Versorgung der Menschen in der Region.

Alle Hände helfen mit

Zur damaligen Zeit war es selbstverständlich, dass Kinder, sobald sie dazu in der Lage waren, bei der Arbeit mithalfen. Auf dem Feld, auf dem Hof, überall packten sie mit an, um das enorme Arbeitspensum zu schaffen, denn viele landwirtschaftliche Maschinen waren noch nicht im Einsatz. Schulbildung war zu diesem Zeitpunkt zweitrangig, die Winterschule aber bot in den Monaten, in denen die Arbeit auf dem Feld ruhte, die Möglichkeit, Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben zu erwerben. Staatlich finanziert waren diese Schulen indes nicht. Im Fall von Keldung wohnte der erste Lehrer der Schule in Münstermaifeld, er wurde von den Eltern der Schulkinder mit Essen versorgt.

Alle Hände auf dem Tisch

Schule sah damals anders aus als heute. Alle Schülerinnen und Schüler saßen um einen großen Tisch und wurden in den Grundfächern unterrichtet. Es war Winter und kalt, für das Heizmaterial mussten die Schülerinnen und Schüler selber sorgen. Also waren die Kinder gefordert, jeden Morgen einen Holzscheit mit in die Schule zu bringen, um ausreichend Brennmaterial zu haben, damit der Klassenraum während des Unterrichts warm blieb. Es gibt Geschichten über Prügelstrafen für zu kleine Holzscheite und schlechte Kenntnisse im Schreiben und Rechnen aus dieser Zeit, allzu effektiv scheint die Ausbildung nicht gewesen zu sein.

1814 wurden Keldung, Wierschem und Lasserg zu einer Schulgemeinde vereinigt, das „Klassenzimmer“ befand sich im Gemeindegebäude, in dem auch das Backhaus untergebracht war. Der Lehrer wohnte unter dem Dach und erhielt eine eigene Wohnung, als er heiratete.

Schulpflicht

Ab 1815 herrschte die Schulpflicht und erwartungsgemäß waren die landwirtschaftlich arbeitenden Eltern nicht begeistert von der Vorstellung, ihre Kinder das ganze Jahr über zur Schule zu schicken. Den Sinn von Schulbildung verstand man damals auf dem Land nicht, war man bis zu diesem Zeitpunkt auch gut ohne Schreiben, Lesen und Rechnen zurecht gekommen. Gegen den Widerstand der Eltern sorgten die Geistlichen, die den Respekt der Bevölkerung besaßen dafür, dass die Kinder zur Schule gingen.

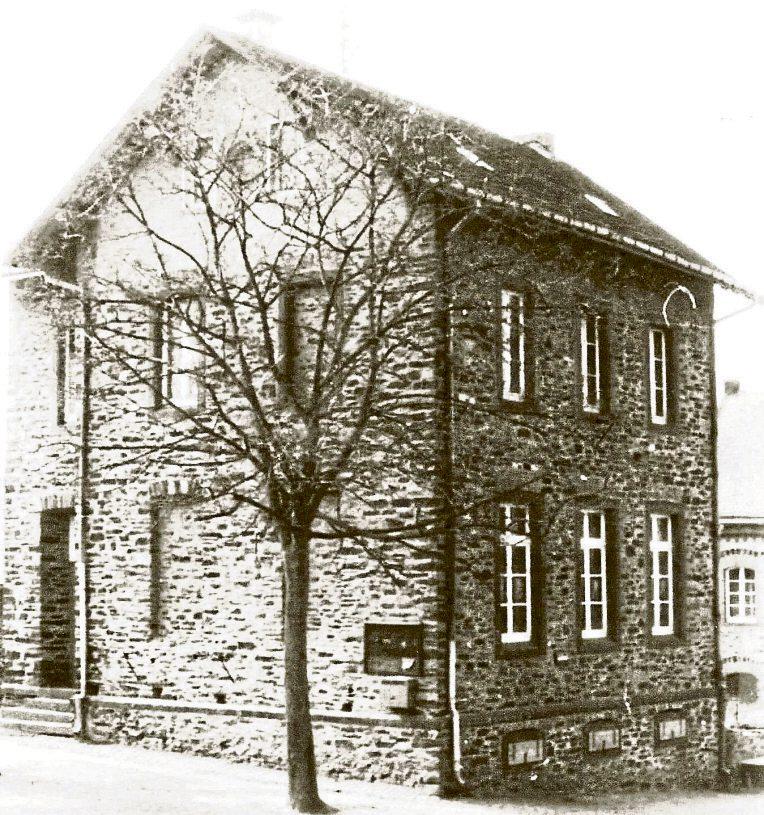

Im Jahr 1885 besuchten bereits 100 Schüler die Schule der Schulgemeinde, von der sich der Ort Lasserg getrennt hatte, um eine eigene Schule zu bauen. So viele Schüler konnten nicht mehr in einer Klasse unterrichtet werden, also beschloss man, in Keldung ein Schulgebäude zu errichten, dass neben zwei Schulsälen auch Wohnungen für die Lehrpersonen enthalten sollte. Für kleine Gemeinden wie Keldung und Wierschem ein großes Unterfangen, das sie finanziell bis ins neue Jahrhundert beschäftigen sollte, denn erst im Jahr 1914 war der Kredit abbezahlt, der für das neue Gebäude aufgenommen werden musste.

Im Jahr 1888 wurde das neue Gebäude eingeweiht und der erste Lehrer, Herr Nachtsheim, nahm seinen Dienst auf. Bis zum Jahr 1914 blieben Männer die einzigen Lehrpersonen, erst als diese zum Kriegsdienst eingezogen waren, unterrichteten Gertrud Hilden und Margarete Wißkirchen als einzige Frauen in der Schulgeschichte.

Die beiden Kriege und die NS-Zeit beeinflussten auch die Schularbeit, gleichgeschaltete Inhalte, vorgeschriebene Festivitäten und Gedenktage zogen auch in Keldungs Schulalltag ein. Auch der Religionsunterricht fiel dem NS Einfluss zum Opfer, die Schüler wurden stattdessen in der Kirche oder im Privaten unterwiesen. Nachdem der Lehrer im Jahr 1939 eingezogen worden war, übernahmen drei Ersatzlehrer den Unterricht bis nach dem Krieg.

Nach dem Krieg

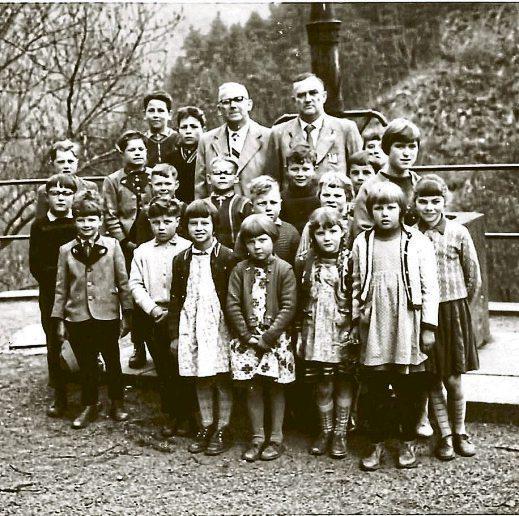

Die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg war für die Schule keine leichte Phase. Besetzt von den französischen Truppen und zeitweilig als Quartier für Soldaten genutzt, fehlte es an Unterrichtsmaterial. Bücher und Karten aus der NS-Zeit durften verständlicherweise nicht mehr genutzt werden, Geld für neues Material war nicht vorhanden. Man behalf sich mit wenigen Büchern von vor dem Krieg und versuchte, den Kindern, die während des Krieges auch keinen regelmäßigen Schulbetrieb erlebt hatten, wenigstens das Nötigste beizubringen.

Der Winter nach dem Krieg zwischen 1945 und 1946 war hart und viele Schulen mussten den Unterricht ganz ausfallen lassen, weil kein Brennmaterial vorhanden war, um die Klassenräume einigermaßen zu heizen, Keldung konnte hingegen mit Brennholz aus den eigenen Waldbeständen die Schule heizen. Pragmatisch waren die Keldunger auch, wenn es um den Turn- und Naturkundeunterricht ging. Für den ging es nämlich im Mai und Juni raus auf die Felder zur Kartoffelernte, bei der jede Hand gebraucht wurde.

Auch der Winter 1946/ 1947 war hart und lang, weshalb ein geregelter Schulbetrieb nicht möglich war. Erst im März 1947 nahm man den Betrieb wieder auf.

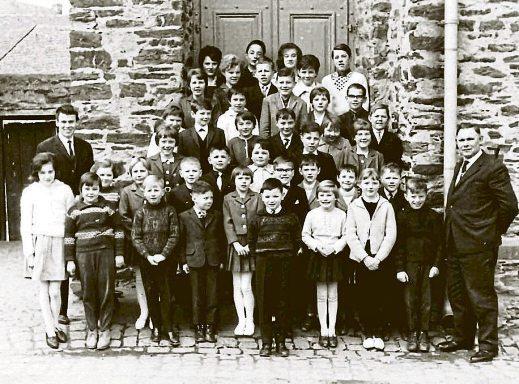

Die Geschichte der Keldunger Schule endet im Jahr 1968. Zu diesem Zeitpunkt trat die Volksschulreform in Kraft, was zur Folge hatte, dass die Kinder aus Keldung nun zur Schule nach Münstermaifeld gingen. Damit nahm auch die Arbeit des Schulorchesters, das sich im Jahr 1963 gegründet hatte, ein Ende. J.S.