Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.

Menü

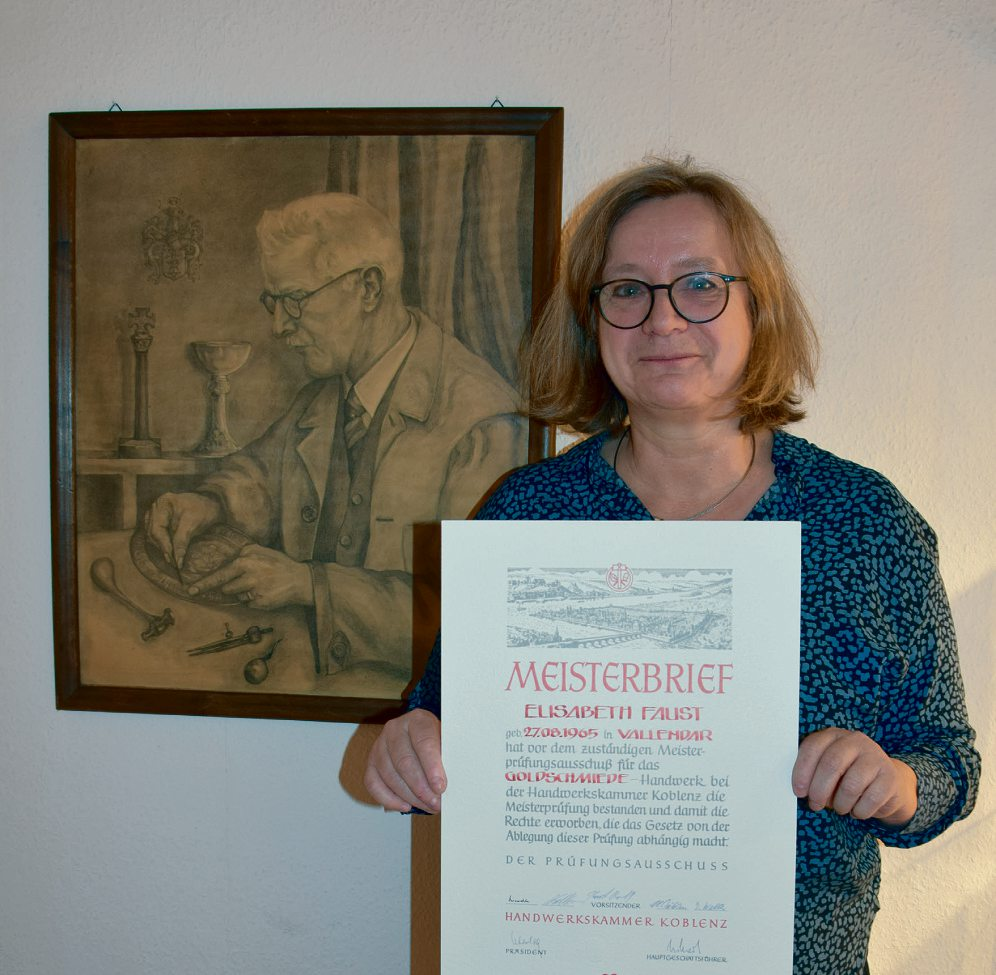

Elisabeth Faust-Lux ist mit dem Goldschmiede-Handwerk groß geworden, war schon früh im Betrieb und besonders gern in der Werkstatt ihres Vaters mit dabei. „Es hat mir Spaß gemacht, da kreativ etwas auszuprobieren - das war ein toller Ausgleich zur Schule. Als es dann um die Berufswahl ging, hätte ich einfach nie etwas anderes machen wollen“, erinnert sie sich. Damit trat sie als vierte Generation in die Fußstapfen ihres Urgroßvaters:

Schon 1902 gründete Gustav Konstantin Schwarzmann (Bild oben hinter seiner Urenkelin) in Trier sein Domgoldschmiedehaus, vorwiegend für christliche Kunst. Hier wurden sakrale Geräte wie Kelche, Monstranzen und Reliquiare angefertigt. Sein Sohn Paul ging bei ihm in die Lehre und wurde Goldschmied. Er arbeitete nach dem Besuch der Fachschule in Schwäbisch Gmünd ab 1920 im elterlichen Betrieb als Kunstgoldschmied. Dann ging es für die Familie in den Kammerbezirk der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, denn Enkel Stefan Faust legte 1967 seine Meisterprüfung als Goldschmied vor der HwK Koblenz ab und eröffnete 1977 in der ersten Etage der Clemensstraße 6 direkt am Stadttheater in Koblenz seine Goldschmiedewerkstatt.

Genau dort begann 1982 seine Tochter und somit Urenkelin von Gustav Schwarzmann Elisabeth Faust-Lux ihre Ausbildung zur Goldschmiedin. Nach der Gesellenzeit in verschiedenen Werkstätten besuchte sie die Fachschule für Edelstein- und Schmuckgestaltung in Idar-Oberstein, die sie 1990 mit der Meisterprüfung und als staatlich geprüfte Schmuckgestalterin abschloss. An die Werkstatt ihres Vaters erinnert sie sich gern: „Der war ja zunächst im ersten Stock, es gab also wirklich kaum Laufkundschaft und trotzdem hatten wir immer viel zu tun.“ Bis zu fünf Goldschmiede arbeiteten damals im Betrieb. 1998 übernahm sie die elterliche Goldschmiedewerkstatt. 2001 zog der Betrieb um in die neuen Räume im Entenpfuhl 14, mitten in der malerischen Koblenzer Altstadt.

Fast zeitgleich gründete sie mit ihrem Mann, der in der IT-Branche arbeitet, eine Familie. In ihrem kleinen Ladengeschäft mit angeschlossener Werkstatt gestaltet und fertigt sie Schmuckstücke nach eigenen Entwürfen oder dem Wunsch ihrer Kunden. Sie repariert oder arbeitet zudem die alten Schätze ihrer Kunden zu neuen, zeitgemäßen Schmuckstücken um.

Die Kinder sind inzwischen erwachsen und der kleine Laden am Entenpfuhl längst fester Bestandteil der Geschäftswelt in der Koblenzer Altstadt. Krisenfest ist er offensichtlich auch: „Nach Corona ging es richtig rund - die Menschen wollten sich was gönnen. Das Geld war da, denn während der Pandemie konnte man es ja nicht ausgeben.“ Ein weiterer wichtiger Faktor seien außerdem immer die Touristen, die gern in ihrem rund 30 Quadratmeter großen Laden mit Werkstatt stöbern und kaufen. Mit Blick in die Zukunft steht für die passionierte Goldschmiedemeisterin fest: „Mein Handwerk und der Laden, das ist meine Welt - ich kann es mir gar nicht ohne vorstellen.“ Elisabeth Faust-Lux weiẞ: „Solange ich kann, will ich hier auf jeden Fall weitermachen!“

Kontakt:

Goldschmiede Faust

Tel. 0261 365 70

www.goldschmiede-faust.de

Die Koblenzer Sattlerei Konrad Biergann feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Firmenjubiläum-als eines von vielen bei der HwK eingetragenen Unternehmen. Und doch gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, denn der Name Konrad Biergann ist auch auf Seite 1 der Lehrlingsrolle von 1901 aufgeführt: er bildete einen der ersten Lehrlinge in der damals 70-jährigen Geschichte der Koblenzer Handwerkskammer aus. Sein Schützling August Hirsch trägt seitdem die Nummer 17 in der ewigen Lehrlingschronik, die inzwischen auf über 250.000 angestiegen ist.

In Sachen Ausbildung bahnt sich in den vier rheinland-pfälzischen Handwerkskammer 1970 ein Kuriosum an: kaum ein Lehrling wird am Praktischen Leistungswettbewerb (PLW) teilnehmen! Der Grund ist weniger in schlechten Ausbildungsleistungen oder fehlenden Lehrlingen zu suchen, sondern in einer Umstellung des Schulentlasstermins drei Jahre zuvor. So melden sich im Frühjahr 1970 kaum Lehrlinge zur Abschlussprüfung an - eine Voraussetzung zur Teilnahme am PLW. Die Kammerspitzen in Koblenz, Trier, Mainz und Kaiserslautern entscheiden deshalb kurzerhand, dass sich auch Lehrlinge mit Prüfung im Herbst 1969 anmelden dürfen.

Gerade für die HwK Koblenz ist der Wettbewerb Prestige wie Verantwortung, denn das Finale, der Bundesentscheid, wird im gerade fertiggestellten, neuen Ausbildungszentrum der HwK (BBZ I) in der Koblenzer St. Elisabeth-Straße 2 durchgeführt, in das 4,3 Mio. D-Mark investiert wurden. Rund 100 Bundessiege werden hier ermittelt. Schon kurze Zeit später wird aufgrund der starken Nachfrage klar: ohne Erweiterung wird es nicht gehen. Bereits Ende März 1970 stellt die Vollversammlung die Weichen für einen weiteren Neubau. In der benachbarten David-Röntgen-Straße soll neben dem „Hauptausbildungszentrum“ (BBZI) ein zweites Zentrum (BBZ II) für die Aus- und Weiterbildung entstehen.

Im frisch eingeweihten Neubau wird im April auch die Altmeisterfeier durchgeführt: 34 Meisterjubiläen werden gefeiert. (Zum Vergleich: die gleiche Feier 2024 zeichnete 223 Altmeisterinnen und Altmeister aus.) Zugleich werden 498 Meisterbriefe an die jüngste Meistergeneration überreicht. Einer, der sich zu dieser Zeit bei der HwK auf seine Maurermeisterprüfung vorbereitet, ist Peter Hussing aus Brachbach an der Sieg. Nicht nur beruflich ist er auf Titelkurs, sondern auch sportlich. Hussing (1948-2012) ist Deutscher Amateurboxmeister im Schwergewicht und konnte Platz 3 bei den Europameisterschaften erreichen. Er wird 1972, 1976 und 1984 an Olympischen Spielen teilnehmen und bereits bei seiner Premiere in München Bronze gewinnen. Nach seiner Sportkarriere kehrt er ins Handwerk als Selbstständiger zurück.

Quasi um die Ecke, im 35 Kilometer entfernten Altenkirchen, finden im Sommer 1970 die Wahlen zu den „Gesellenausschüssen“ der Innungen statt. Für die Bäcker wird ein gewisser Hans-Artur Bauckhage gewählt - der spätere rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister ist als selbstständiger Bäckermeister tief im Handwerk verwurzelt. Und auch der spätere Präsident der Handwerkskammer und Bundestagsabgeordnete, Kfz-Mechanikermeister Karl-Heinz Scherhag, wird in diesem Jahr gewählt - in den Vorstand der Koblenzer Kfz-Innung.

Um Mobilität geht es auch beim Neubau einer linksrheinischen Autobahn, die den Wirtschaftsraum Koblenz besser in den Fernverkehr einbinden und die mobile Anbindung des Handwerks deutlich verbessern soll. Gebaut als A 14, wird die Bundesautobahn später die Nummer 61 erhalten. Ebenfalls thematisiert: der Bau einer Rheinbrücke an der Loreley, um „neue Betriebe für eine Ansiedlung zu gewinnen und das herrliche Landschaftsbild auch stärker für den Fremdenverkehr zu nutzen.“ Da sich alle Akteure einig sind in Sachen Brückenbau, geht es nun nur noch darum, „das Projekt mit Tatkraft voranzutreiben“. Was andauert, denn bis zum heutigen Tag ist dieses Projekt Fiktion.