Lieferung ab 30,00 Euro versandkostenfrei. Darunter nur 5,95 Euro.

Menü

Die Buga 2029 gGmbH mit Geschäftsführer Sven Stimac hat ihren Sitz inmitten des Welterbetals: in Oberwesel. Fotos: Jens Weber, Sina Ettmer

Den Rhein kann Sven Stimac aus den Fenstern seines Büros mitten in Oberwesel im Oberen Mittelrheintal zwar nicht direkt sehen. Doch der Fluss ist nicht weit weg, ein paar Schritte entfernt hinter der Stadtmauer fließt er. Das Wasser ist also nah – konkret räumlich wie auch abstrakt. Denn Wasser begleitet Stimac als Thema schon seit Jahren durch das Berufsleben. Rund um den Globus hat der 61-Jährige Weltausstellungen und Gartenschauen realisiert. Wasser als wertvolle und notwendige Ressource beschäftigte ihn überall, und das Welterbetal zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz bildet da keine Ausnahme. Im Gegenteil: „Wasser steht ganz oben auf unserer Agenda“, sagt Stimac.

Dabei geht es dem Geschäftsführer der Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH nicht einzig allein um die Frage, wie demnächst eigens für die Buga angelegte Gärten und Grünflächen bewässert werden – und das angesichts immer trockenerer und heißerer Sommer. Die Frage der Nutzung der wertvollen Ressource Wasser kreist weit über die eigentliche Veranstaltung hinaus, für das Obere Mittelrheintal wollen langfristige Lösungen für die Kulturlandschaft gefunden werden: Wie lässt sich Wasser angesichts des Klimawandels im Weinbau und im Forstbetrieb effizienter nutzen, wie können diese beiden Bereiche generell klimaresistenter werden? „Wasser ist eine große Zukunftsfrage“, meint Stimac. Etwa, wie Regenwasser so gespeichert werden könne, dass es auch in Trockenphasen nutzbar ist. Antworten hat Stimac noch nicht: Er ist seit gut zwei Monaten als Geschäftsführer im Amt. Viele Überlegungen sind noch nicht spruchreif. Ein Einarbeiten ist angesagt, ein Einfinden ins Welterbetal samt der strukturellen Baustellen.

Die Buga 2029 zu stemmen, ist ein Prozess, in dem der Aspekt des Wassers beispielhaft veranschaulicht: Die Bundesgartenschau wird zweigleisig gedacht. Da ist die Schau als solche, die ein Anziehungspunkt für Gäste und im Tal lebende Menschen sein soll und die möglichst nachhaltig – also so ressourcenschonend wie möglich – organisiert und veranstaltet werden soll. Und da ist die langfristige, auch als nachhaltig bezeichnete strukturelle Entwicklung der Region. Sie soll dank der Buga und all der Maßnahmen, die für deren Gelingen getroffen werden, profitieren. „Eine Entwicklung für die Region anzuschieben, ist unser Auftrag. Es geht um das Tal. Städte und Regionen zu entwickeln und grüner zu gestalten, ist seit der Nachkriegszeit der Kerngedanke von Bundesgartenschauen“, sagt Stimac. Er verdeutlicht: „Wir als Buga investieren größtenteils in dauerhafte Projekte, etwa die Hälfte unseres Budgets ist für Investitionen zur Stadtentwicklung gedacht.“ Zu 80 Prozent sei das Buga-Konzept auf langfristige Nutzung ausgelegt, 20 Prozent seien temporäre Maßnahmen. Auch bei diesen Vorhaben sei es „wichtig zu schauen, welchen Einfluss sie auf langfristige Entwicklung haben“. Der Gesamthaushalt der Buga 2029 liegt netto bei 108 Millionen Euro.

Impulse fürs Tal: Die vom Zweckverband Oberes Mittelrheintal – ein Zusammenschluss von Orts- und Verbandsgemeinden, Städten, Landkreisen und den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen – vor einigen Jahren auf den Weg gebrachte Machbarkeitsstudie zur Buga 2029 hat Entwicklungsbedarfe vor allem in den Schwerpunkten Verkehr, Tourismus, Digitalisierung, Demografie und dem Wandel der Kulturlandschaft ausgemacht. Hier Impulse für ein Aufblühen sowohl für die Orte im Tal als auch auf den Höhen zu setzen, sei der Auftrag, den Stimac und sein Team mit der Buga 2029 bekommen haben: „Das zählt für uns“, sagt Stimac. Innerhalb dieser Leitlinien sei es angesagt, Impulsgeber dafür zu sein, dass sich die Region weiterentwickelt, dass sie „robust“ wird. Mit einem attraktiven touristischen Angebot, mit einer starken Wirtschaft, einer besseren Infrastruktur, mit einem stabilen sozialen und gesellschaftlichen Gefüge in einem lebenswerten Tal. Leitgedanke für diesen Prozess ist die Nachhaltigkeit. „All unsere Überlegungen stehen im Kontext mit den globalen und nationalen Klimazielen sowie dem Klimaschutzkonzept von Rheinland-Pfalz“, betont Stimac.

Um für die Region Ideen zu entwickeln, gilt es erst einmal, den Istzustand im Tal zu erfassen: Wie steht es um Mobilität, wie um Bildung, Gesundheit, Energiegewinnung, um Ressourcen wie Wasser, um Arbeitsmöglichkeiten und etliche Aspekte mehr. Diese Themen sind unter drei Schlagworten gesammelt, die im generellen Kontext von Nachhaltigkeit zu sehen sind: People. Places. Profit. Sie sind angelehnt an das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, wonach eine nachhaltige Entwicklung nur gelingen kann, wenn soziale (People), ortsbezogene (Places) und wirtschaftliche (Profit) Vorhaben gleichberechtigt umgesetzt werden. „Aus diesem Kontext können wir eine Agenda fürs Tal herausschreiben“, erklärt Stimac. Denn: Eine nachhaltige Entwicklung funktioniere nicht nach einem fest definierten Schema, es sei ein dynamischer Prozess, dazu ein sehr regionaler und individueller: „Um es so zu sagen: Der zentrale Teil unseres Buga-Gebiets hat andere Bedürfnisse als der nördliche oder der südliche Abschnitt“, sagt Stimac. Im schönen, aber eben eher (struktur-)schwachen Herzen des Welterbetals hält er für eine nachhaltige Entwicklung unter anderem einen öffentlichen, im ganzen Tal durchgängigen Personennahverkehr für dringend notwendig. In einer verbesserten Fahrradmobilität – Bestandteil könnte ein Leihsystem sein – sieht er ebenfalls viel dauerhaftes Potenzial im Tal, insbesondere auch für den Tourismus, der durch die Buga Impulse bekommen soll.

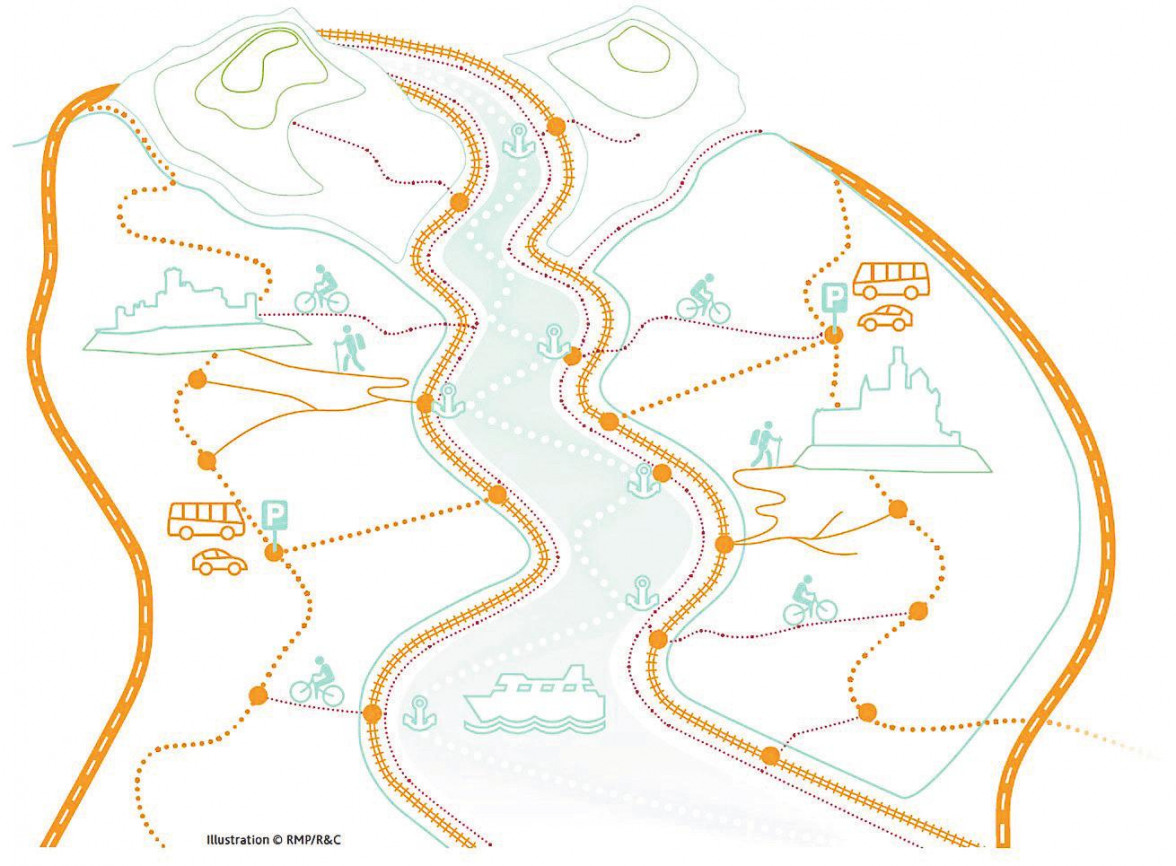

Ein tragfähiger ÖPNV, ein gutes Konzept für den Radverkehr: Das sind nur zwei Bereiche, aus denen strukturell Dauerhaftes entstehen soll. Die Basis für diese und weitere Schwerpunkte definieren Stimac und sein Team – in Rückkopplung mit dem Zweckverband – in den Planungen für die Gartenschau: Wer die dezentrale Schau besucht, will im Tal unterwegs sein – per Bahn, per Bus, per Schiffe, mit dem Rad und mitunter in Wanderstiefeln. Schauen wir auf die Entwicklung der Buga 2029 als Event.

Von Frühling 2029 bis in den Herbst hinein wird die sechsmonatige Schau stattfinden, die genauen Daten sind noch offen. Fest steht: Entlang der 67 Flusskilometer werden im gesamten Tal dezentral Buga-Entwicklungsprojekte angepackt. „Uns beschäftigen Fragen, wie etwa die Rheinanlagen in Lahnstein attraktiver gemacht und besser mit der Innenstadt verbunden werden, was durch Stadtmauern und Bahngleise recht komplex ist“, nennt Stimac ein Beispiel für ein Projekt, das lang über die Buga hinaus von Nutzen sein soll. Überdies entstehen temporäre Buga-Gärten mit klassischen Elementen einer Gartenschau. Über Buga- Korrespondenzprojekte werden weitere besondere Orte im Tal gefördert. Hinzu kommen Bürgerprojekte, um die Bundesgartenschau mit Leben zu füllen, Veranstaltungen und vieles mehr. Bei all dem zählt für Sven Stimac der Gedanke der Nachhaltigkeit – „und zwar nach der ursprünglichen Definition, Ressourcen so zu nutzen, dass man keinen Schaden für zukünftige Generationen hinterlässt“, erklärt er, betonte aber: „Natürlich haben wir beispielsweise Transportbewegungen und -kosten.“ Das lasse sich nicht verhindern. Dennoch: So nachhaltig wie möglich zu planen und diese Pläne umzusetzen, müsse heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein.

Bei der Buga werde grüner Strom genutzt – er werde aber eingekauft. Für eine Sechsmonatsveranstaltung Windräder oder Solarsysteme zu installieren, hält Stimac für nicht zielführend. Was den großen Sektor des Bauens angeht: Wo es sinnvoll ist, sollen recycelte Materialien genutzt werden oder solche, die wieder genutzt werden können. „Wenn wir einen temporären Parkplatz anlegen, nehme ich gern Asphaltgranulat, weil es eins zu eins weiterverwendet werden kann.“ Bauen mit Holz als nachwachsendem Rohstoff sei ebenfalls ein Thema. Womöglich – etwa bei WC-Anlagen – nutzt Stimac gern Mietlösungen, statt dauerhaft etwas zu errichten: „Auch was ich miete, hat eine lange Lebensdauer – nur nicht permanent am selben Ort.“ Auch ein großes Nachhaltigkeitsthema bei einer Gartenschau: Pflanzkonzepte. „Sollen Pflanzen klimaaktiv sein – heimisch oder nicht? Das ist eine schwierige Diskussion.“ Gepflegt würden alle Grünflächen mit organischen Düngemitteln.

Was das gastronomische Angebot der Buga unter Beachtung der Nachhaltigkeit angeht, setzt Stimac auf saisonal und regional – aber nicht rein auf bio. Auch die Gartenschau ist nicht ausschließlich auf den biologischen Gartenbau ausgerichtet.„Wir repräsentieren den gesamten Sektor, Bio ist ein Aspekt“, macht Stimac klar. Nur einen Bereich schließt er aus: Anregungen für die umstrittenen Steingärten wird die Buga nicht liefern. „Wir wollen mit der Gartenschau den Wert und die Freude von und an Grünflächen und Natur vermitteln“, sagt Stimac und leitet zu einem anderen Thema über: Umweltbildung. Zur Arbeit der Projektentwicklung gehört es, verschiedene Lern- und Vermittlungskonzepte für Kinder, Schulklassen wie auch Erwachsene als Angebot während der Buga auszuarbeiten – auch dies wirkt nach. Dazu gehört auch, was Stimac unter dem Begriff „Buga Dialogue“ zusammenfasst: Er will einen Wissensaustausch zu für die Gartenschau und das Tal relevanten Themen anstoßen und holt dafür auch Hochschulen aus Rheinland-Pfalz mit ins Boot,um Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung zu diskutieren. Garantiert werde hier Frage der Wassernutzung behandelt. Und: Dieser Prozess ist bereits angelaufen – auf der Suche nach Impulsen für regionale Entwicklung im Welterbetal. Anke Mersmann

Zur Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal werden im Jahr 2029 etwa 1,8 Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Es wird drei Schwerpunktbereiche bei der Schau geben, überdies etliche Einzelstandorte. Erklärtes Ziel der Verantwortlichen ist, das Tal umfassend zu bespielen: auf dem Fluss, im Tal, an den Hängen und auf den Höhenzügen. Begrünte Flächen, die Orte des Tals, Burgen, Weinberge, Landschaft und Kultur sollen miteinander verknüpft werden. Entsprechend müssten Besucher- und Verkehrsströme geleitet werden, erklärt Sven Stimac, Geschäftsführer der Buga 2029 gGmbH.

Da es im engen Tal nur wenig Parkraum gibt, wird derzeit überlegt, Park-and-ride-Parkplätze entlang der A 61 einzurichten und die Gäste dann per Shuttleverkehr ins Tal zu bringen, erklärt Andreas Jöckel, Pressesprecher und Prokurist. Die Buga 2029 gGmbH rechnet damit, dass an gut besuchten Tagen etwa 5000 bis 6000 Pkw und rund 150 Busse unterzubringen sind. Damit Gäste im Tal mobil sein könnten, müsse ein Mix aus mehreren Verkehrsformen geboten werden. Die Bahnlinien im Tal als zwei Achsen reichten nicht aus, die Herausforderung besteht laut Jöckel insbesondere in den Verbindungen auf die Höhen.

Was die Bahn betrifft, stehen die Macher der Buga 2029 noch unter dem Eindruck des 9-Euro-Tickets: Man habe, erklärt Jöckel, natürlich mit Interesse auf die dreimonatige Phase des vergünstigten Tickets für den Regionalverkehr geschaut. „Die Bilanz danach fällt aber ernüchternd aus“, sagt er. Die Züge seien insbesondere linksrheinisch überfüllt gewesen, daher könne man bei der Buga schlicht nicht nur auf die Bahn für An- und Abreise setzen. ame